潮来市のみどころです。

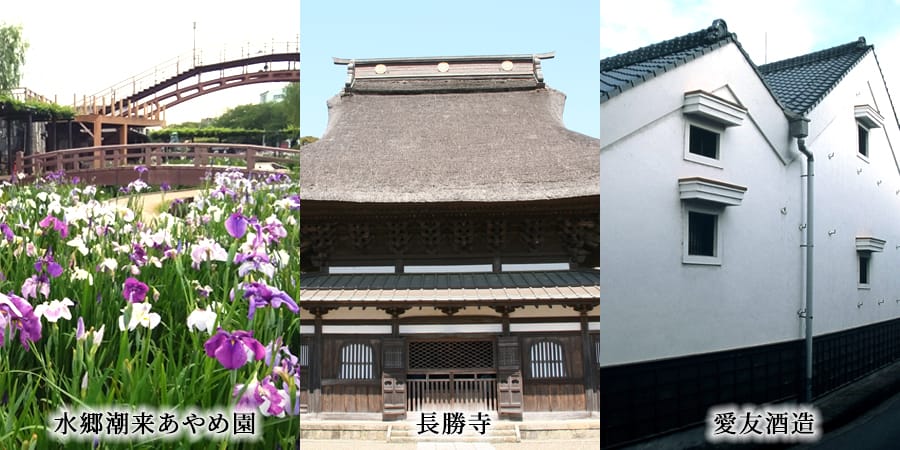

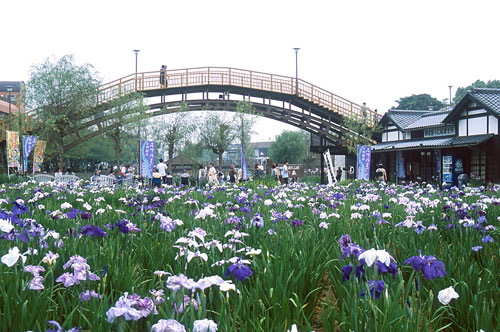

❶ 水郷潮来あやめ園

潮来は、江戸時代からあやめの花が人々を魅了してきました。

大正時代末期、観光向けのあやめ園が造られましたが、戦時中は食糧調達の為水田に。

再び潮来にあやめが咲いたのは昭和25年。潮来公民館主筆を務めていた本田潤哉氏が在京有志に呼び掛けて当時13,000円の寄付を募り、明治神宮の菖蒲園から花株137株を購入。最初はビール瓶に花を差した切り花展を行いました。

そして昭和31年、潮来町初代町長の藤岡鉱次郎氏を中心に、鹿島参宮鉄道(現在の関東鉄道)と地元の旅館経営者たちが尽力し、潮来ホテル西側に前川あやめ園を開園しました。

❷ 水郷旧家磯山邸

水郷旧家磯山邸は、明治32年に建築された日本家屋です。近くには潮来市の中心を流れる前川と津軽河岸跡があり、その昔水運で栄えたであろう潮来の歴史を感じさせる、風格のある建物です。

磯山邸は平成20年度に潮来市に寄贈され、展示場や潮来祇園祭禮の休憩所などに使用されました。平成28年度には地方創生事業の一つとして耐震補強の改修工事が行われ、移住・体験・交流の場として活用されます。

地域の方に愛され、観光に訪れる方にも、「潮来暮らし・日本らしさ」を感じていただける建物を目指し、潮来市では磯山家を通して定住移住促進に取り組んでいます。

❸ 素鵞熊野神社

素鵞熊野神社は、文治4年(1188年)に辻の天王原に祭られていた小社を潮来の天王河岸へ移し、疫病除けの神として知られる牛頭天王と呼んだのが素鵞神社のはじまりです。元禄9年(1696年)、牛頭天王が現在地に移って熊野三社権現と相殿になり、天保15年(1844年)、牛頭天王と熊野三社権現はそれぞれ素鵞神社と熊野神社に名前が変わりました。明治10年(1877年)、両社は素鵞熊野神社となり、現在に至っています。

祭神は須佐之男命、奇稲田比命、速王男命の三神で、境内社として神明神社、大六天神社、松尾神社、淡島神社、金比羅神社、愛宕神社、大杉神社、稲荷神社を祭っています。

写真は潮来祇園祭禮初日午前の様子です。奉納される獅子舞と潮来囃子は茨城県指定の無形文化財となっています。

潮来祇園祭禮は毎年8月の第1金・土・日曜日に開催されます。(正式な日程は神社の御山会議で決定されます)

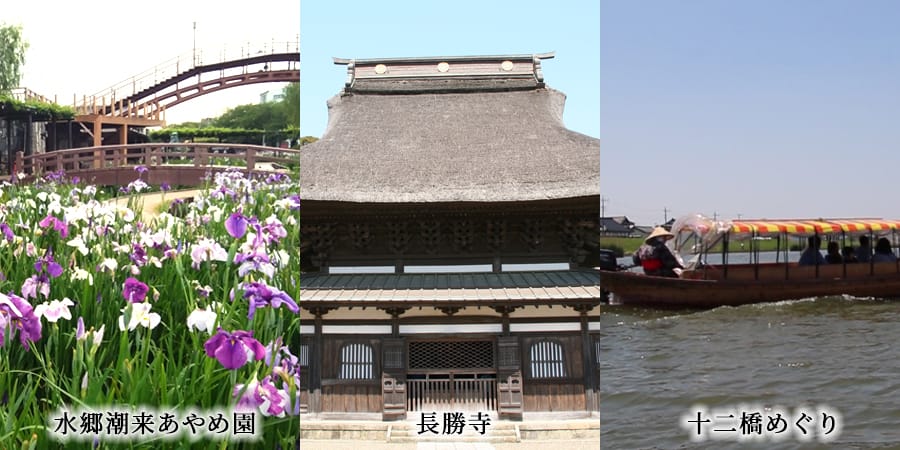

❹ 長勝寺

文治元年(1185年)、源頼朝が鹿島に隣接するこの地に武運長久を祈願して長勝寺を創建したと伝えられています。

長勝寺は臨済宗妙心寺派に属し、海雲山と号する古刹です。国・県・市指定の文化財を数多く所有し、中でも国の重要文化財に指定されている銅鐘は「客船夜泊常陸蘇城」(かくせんやはくひたちのそじょう)と記された銘文があり、当時の潮来の情景を知る上でも貴重な資料となっています。

❺ 潮音寺

奈良薬師寺の東関東別院である潮音寺は、薬師寺の伝統を受け継ぎ、特定の檀家やお墓を持たず、葬儀もしないお寺です。広い境内とお堂を活用して毎月第一日曜日と28日に開催される縁日を中心に広く一般に門戸を開放しています。

潮音寺では、[父母恩重経抄(ぶもおんじゅうきょうしょう)]と[造佛結縁写経(ぞうぶつけちえんしゃきょう)]の勧進を行なっています。

❻ 二本松寺 あじさいの杜

平安時代の初め天長年間(824)、慈覚大師円仁によって現在の潮来市茂木に創建されたと伝えられています。6月中旬から7月上旬にかけて、約100種類10,000株のあじさいが咲き誇ります。

境内には、水戸光圀公お手植えの槇(天然記念物)、ふたもとの松(水戸光圀公が詠んだ歌)、菩提樹の花なども楽しめる約30~40分の散策コースがあります。

「本尊薬師如来」は、仏のお医者様と呼ばれ、様々な病気を治す仏様としても知られております。

❼ 白鳥の里

北浦湖岸に初めて白鳥が飛来したのは、昭和56年。当時は6羽でしたが、現在は例年50羽ほど飛来し、100羽以上飛来する年もあります。(ユリカモメ、カルガモ等も)

黒鳥の姿を見ることもあります。

※ 11月下旬から3月頃が目安

➓ 水郷県民の森

鹿行地域に残された貴重な森林(平地林)で、大膳池を中心とした豊かな自然を有することから、楽しみながら緑に接し、緑の大切さを学ぶことのできる野外活動の拠点です。

観察園路やつり橋、ビジターセンター、活動体験施設などがあります。

⓫ 権現山公園

「茨城百景」にも選ばれた桜(約250本)とつつじの名所です。展望台からは北利根川沿いに広がる水郷地帯や霞ヶ浦が一望できます。

天気がよい日には筑波山と富士山を同時に見ることができ、綺麗な夕陽を見ることのできるビューポイントです。

⓬ 水郷北斎公園

北利根川沿いに約1km続くこの公園は、葛飾北斎の絵をモチーフに造られました。のんびりしたい旅にはピッタリの癒しのスポットです。

マリンスポーツも盛んに行われる北利根川は関東屈指のゲレンデとも言われています。

⓭ 二十三夜尊堂

二十三夜尊、月読神社は江戸時代初期より辻地区住民あにより信仰が受け継がれ支えられてきた民間信仰の仏閣であり神社です。

子授け、安産、子育て、商売繁盛、家内安全、病気平癒など庶民のささやかな、しかも誰もが願うことの成就を求めてその霊験により近隣や他県にまで信仰の輪を広げて来ました。

この堂宇は、文化4年(1807)に創建された延方学校(郷校)の聖堂で、棟札の墨書から文化4年(1807)に建立されたことが明らかです。聖堂の内部には、水戸藩主・徳川斉脩(なりのぶ)の親筆「至聖先師孔子神位」の木碑が安置されていました。明治5年(1872)廃校に伴い、明治11年(1878)現在地に移築されたものです。

堂は、移築に際して土台・床張り・扉位置・屋根を鉄板葺にするなど改造されているが、粽付の円柱、組物、扇たるき等の一般唐様の手法を用いながら、円形または半円形断面のたるき棟木等の部材を用いたり、天井を張らずに内陣を高い化粧屋根裏、外周外陣天井をむくり天井にするなどの儒教建築らしい特異な手法で、一般社寺建築には見られない技法を用いた建造物です。平成12年(2000)に鉄板葺から銅板葺に葺き替えています。

まちあるきモデルコース